|

|||||||||||||||||||||||||||||||

第一章 总 则

第一条 编制目的

为了优化并合理配置吴宁西路以南局部地块的土地资源,科学指导该地块的规划建设,使其协调有序发展,特编制《东阳市吴宁西路以南局部地块控制性详细规划》(以下简称本规划)。

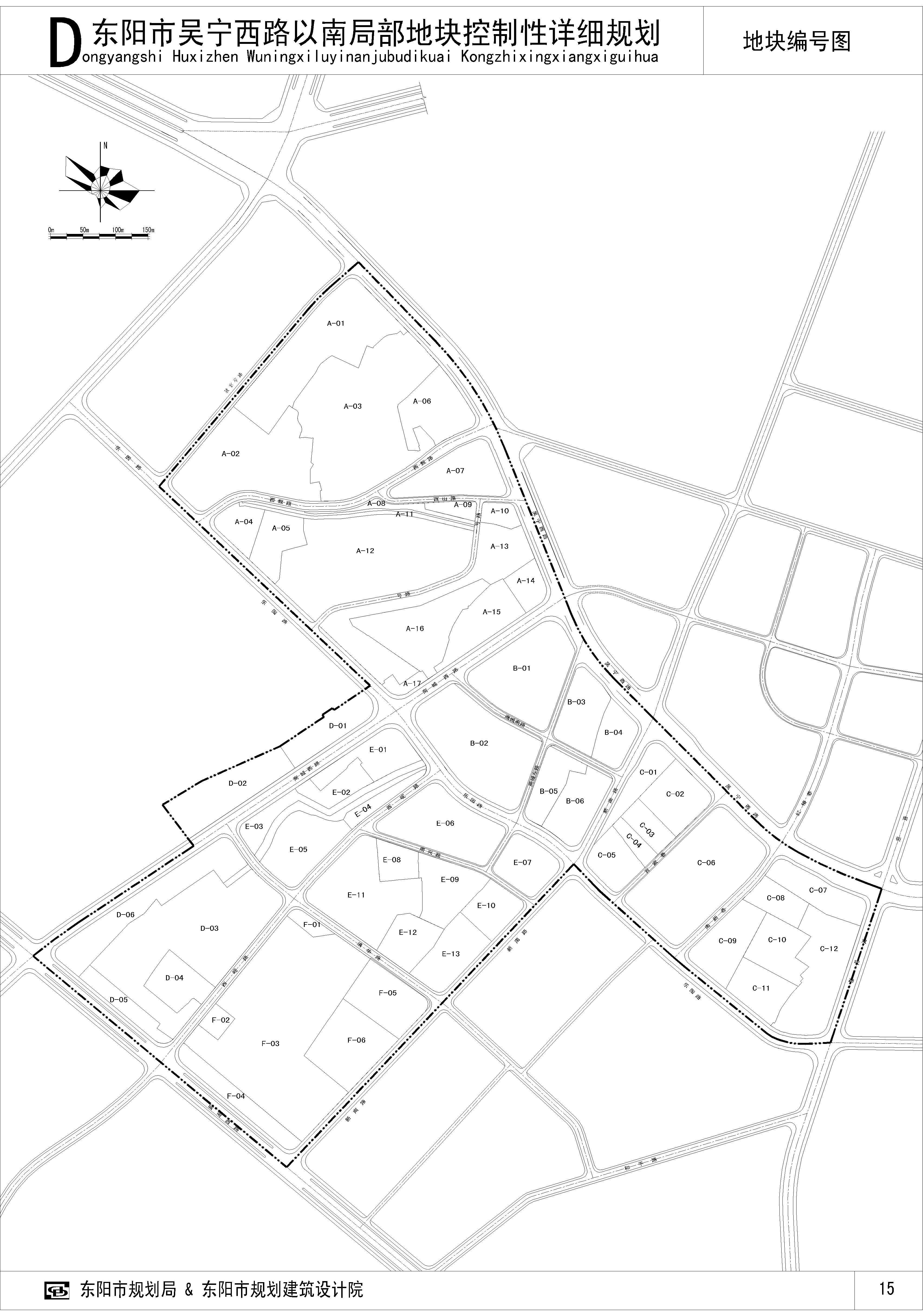

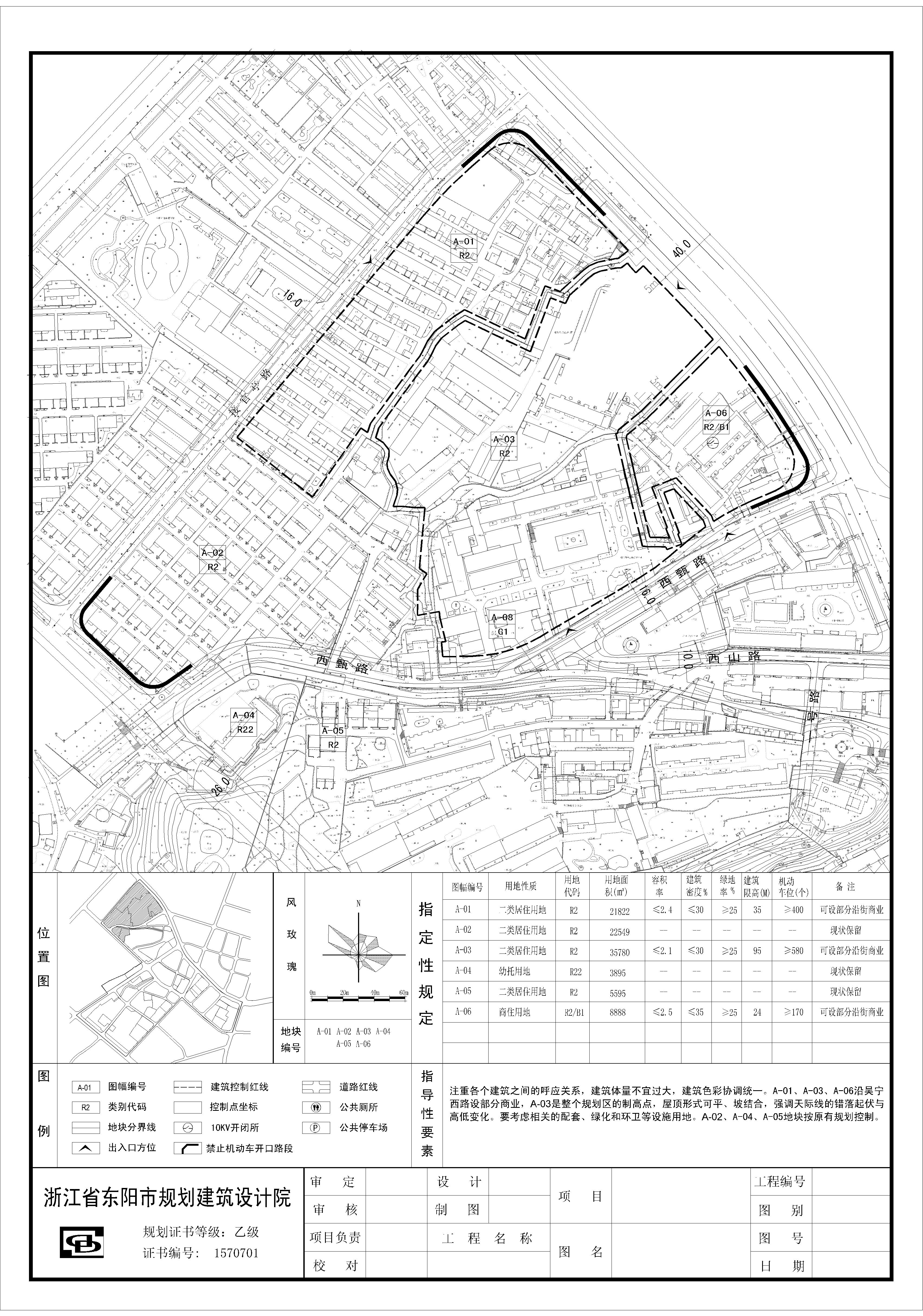

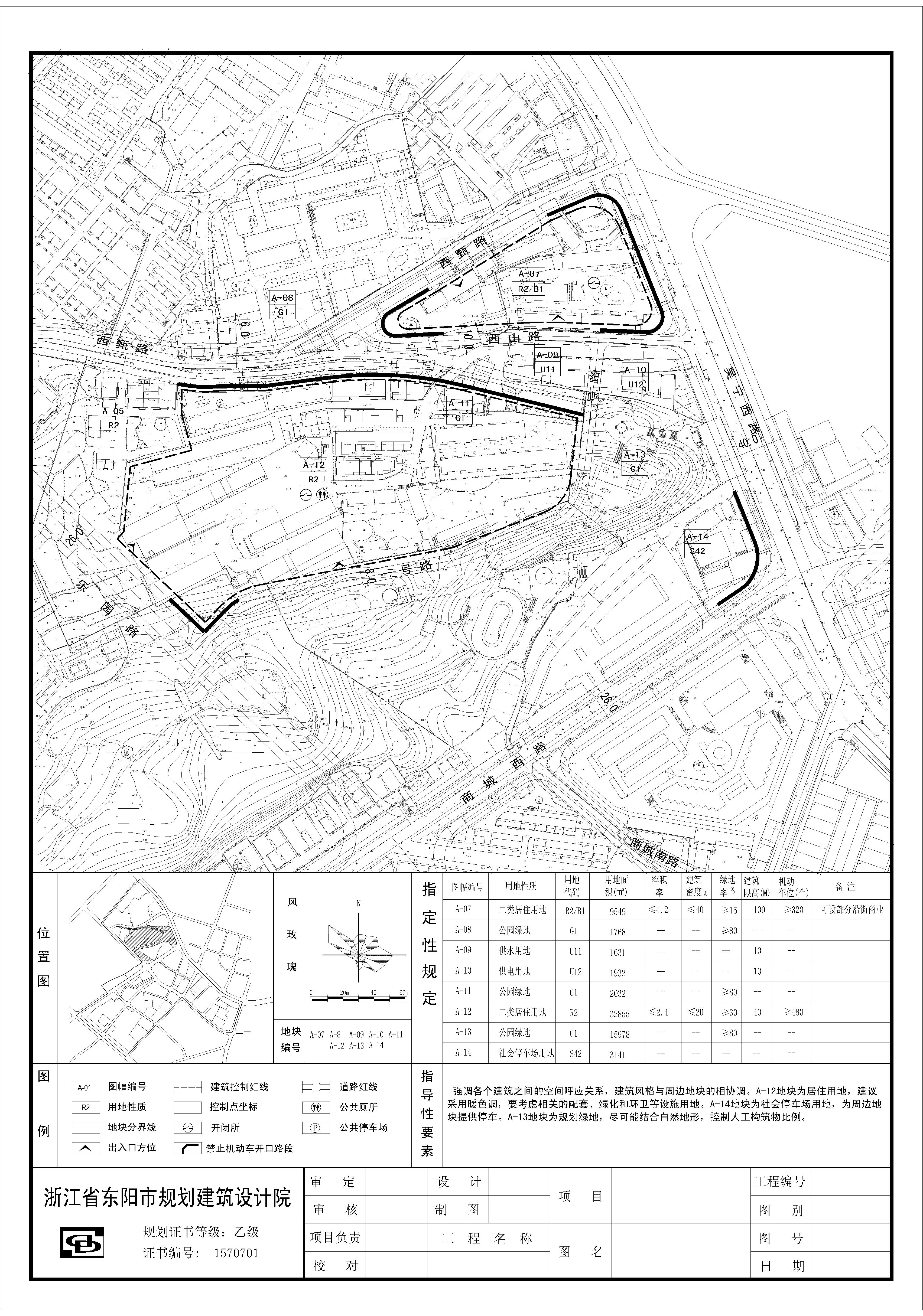

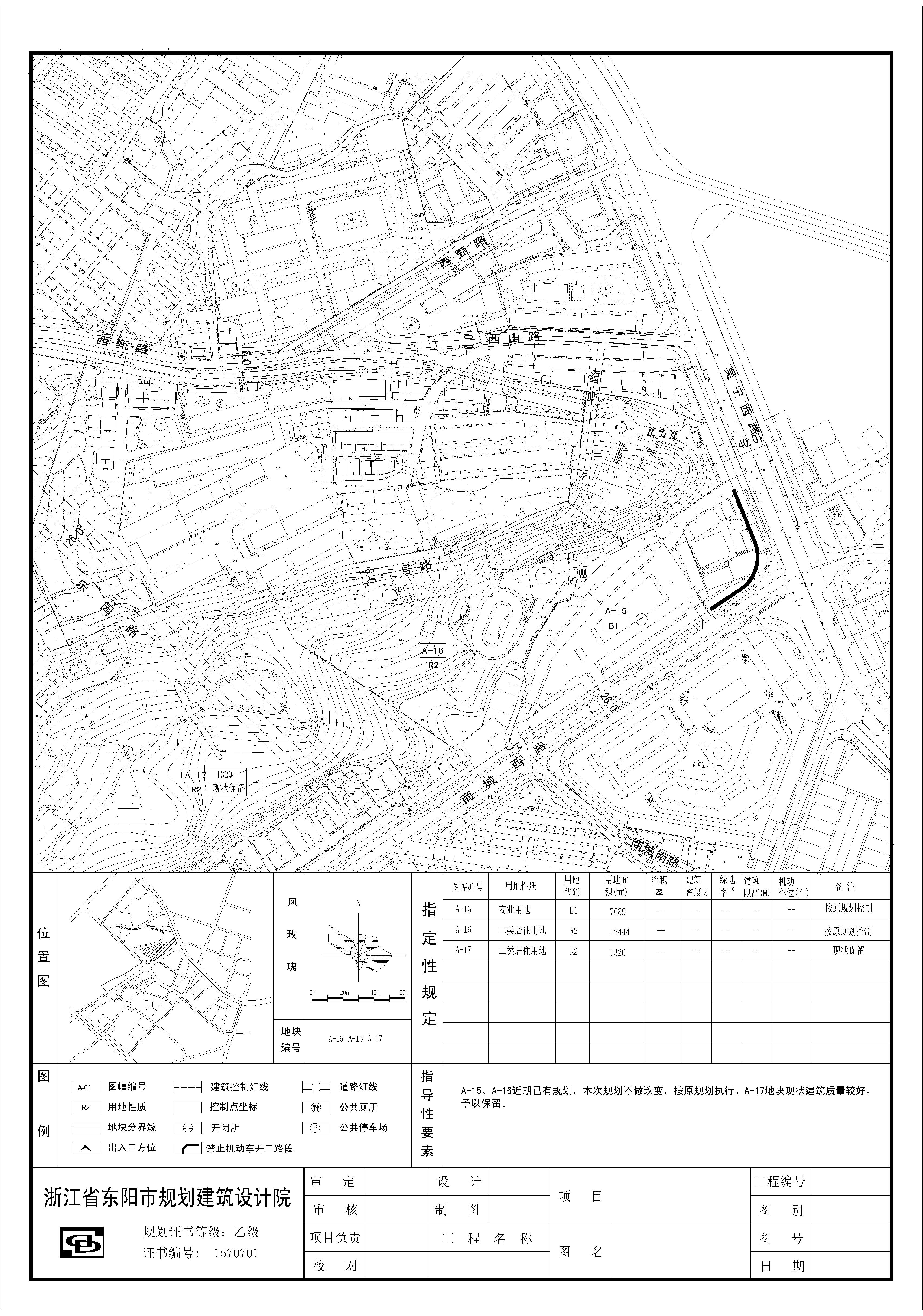

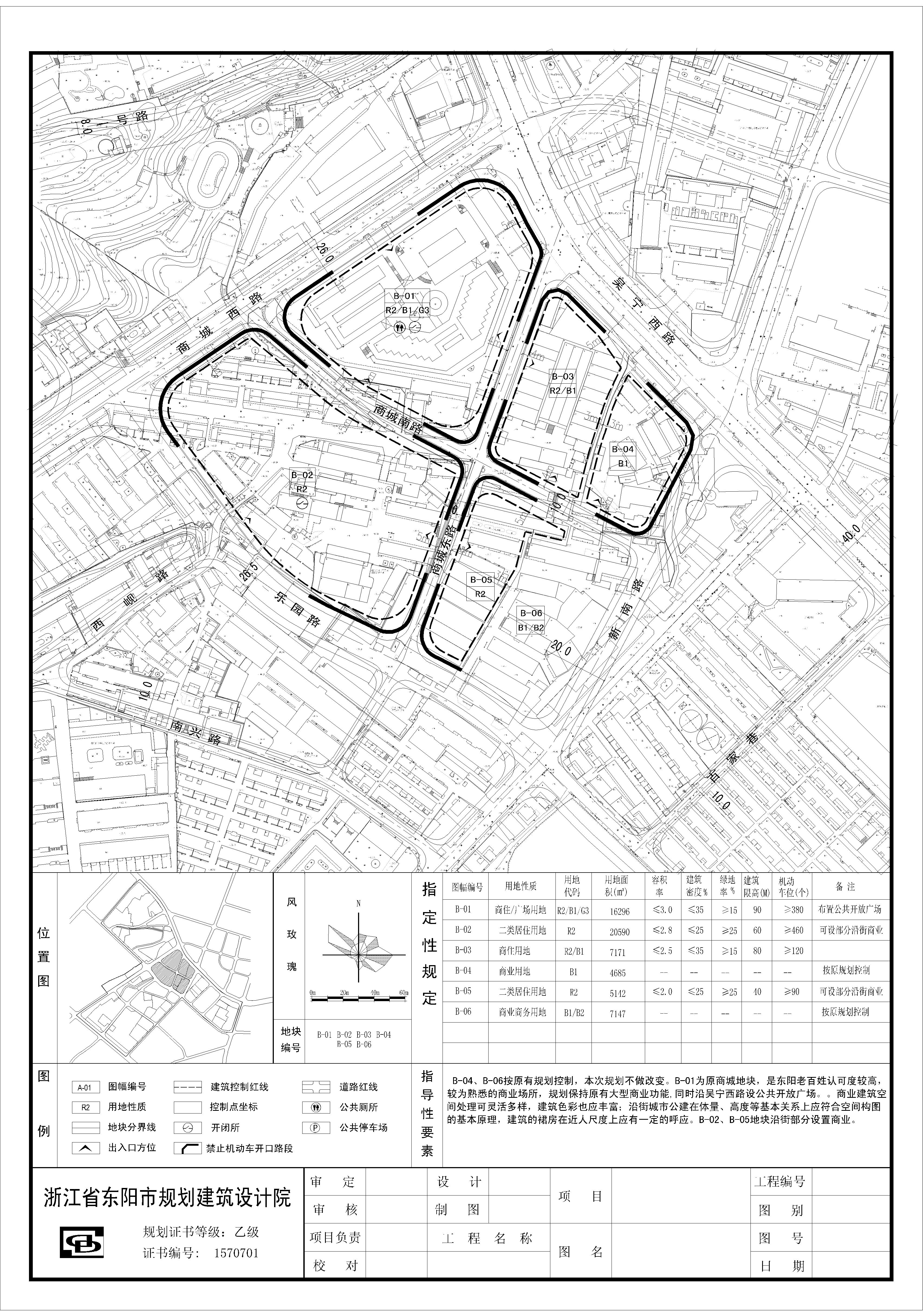

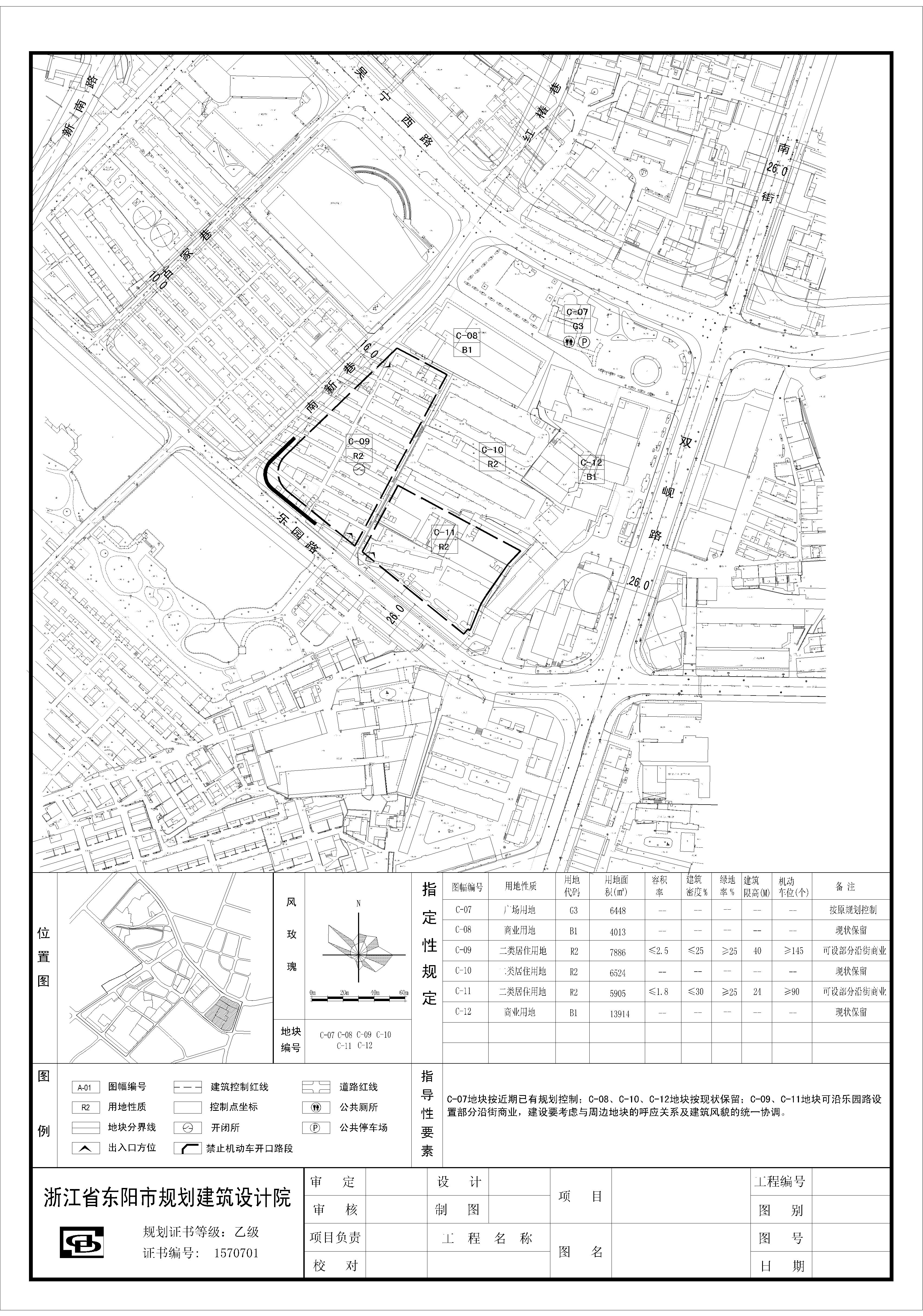

第二条 规划范围

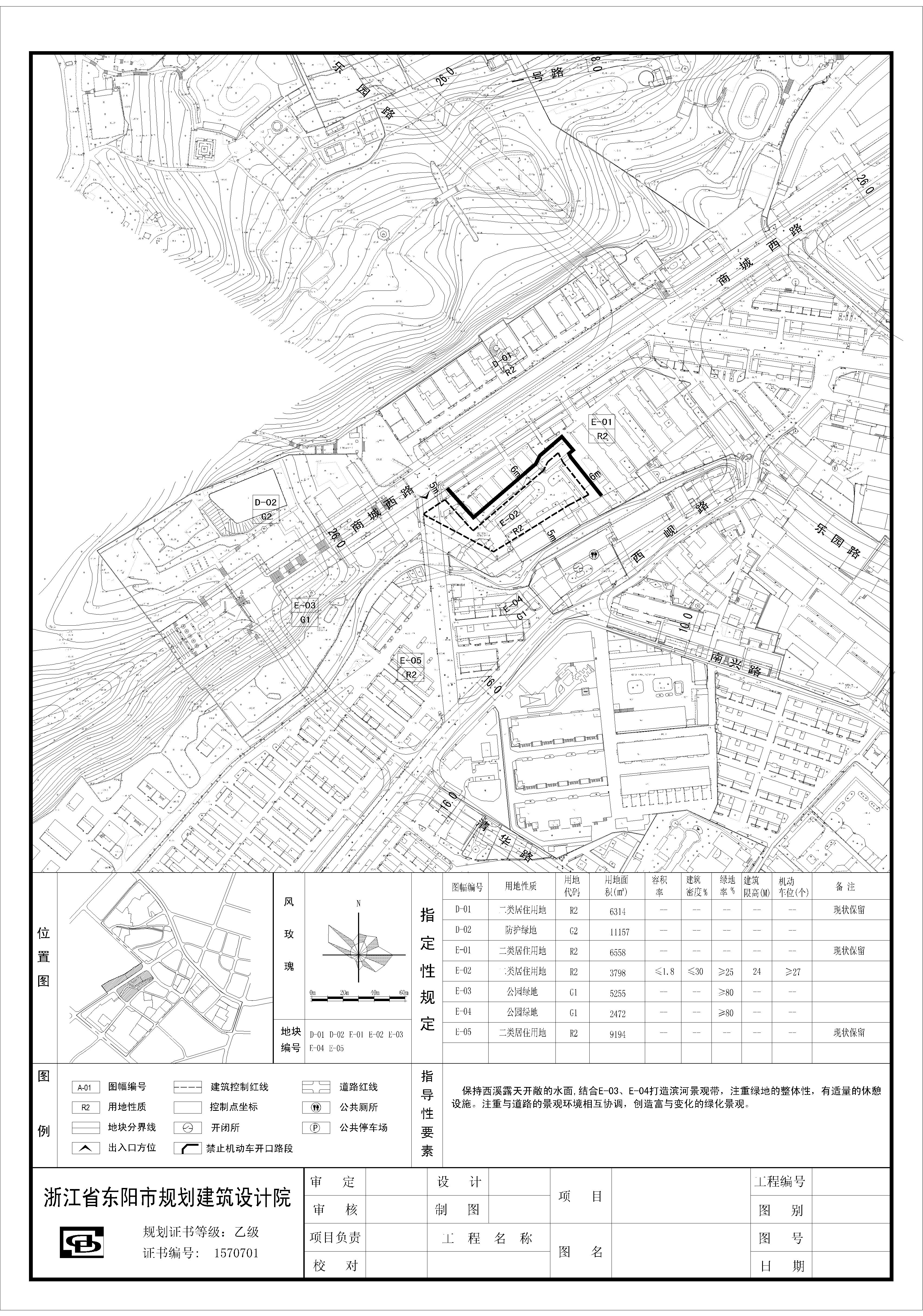

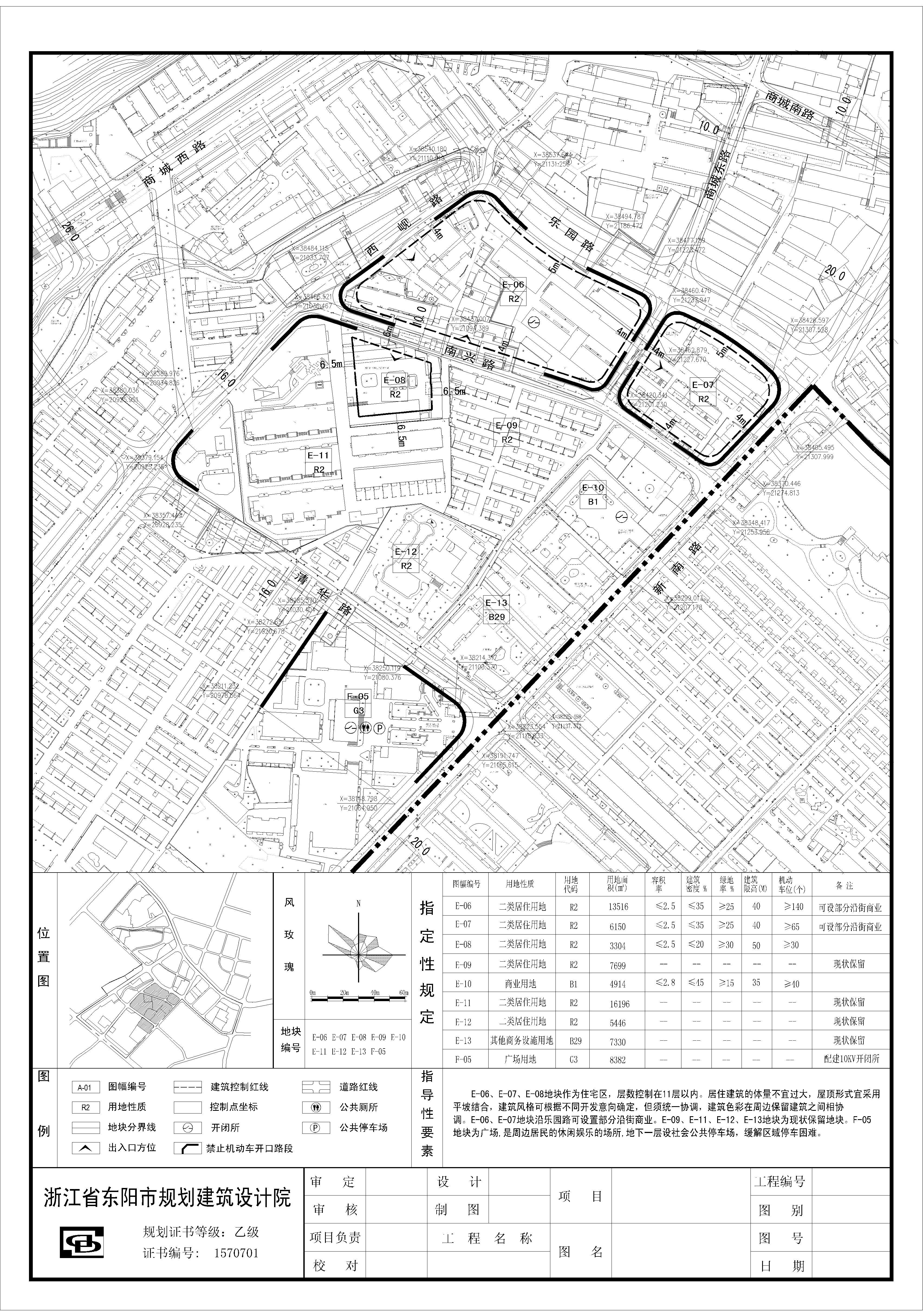

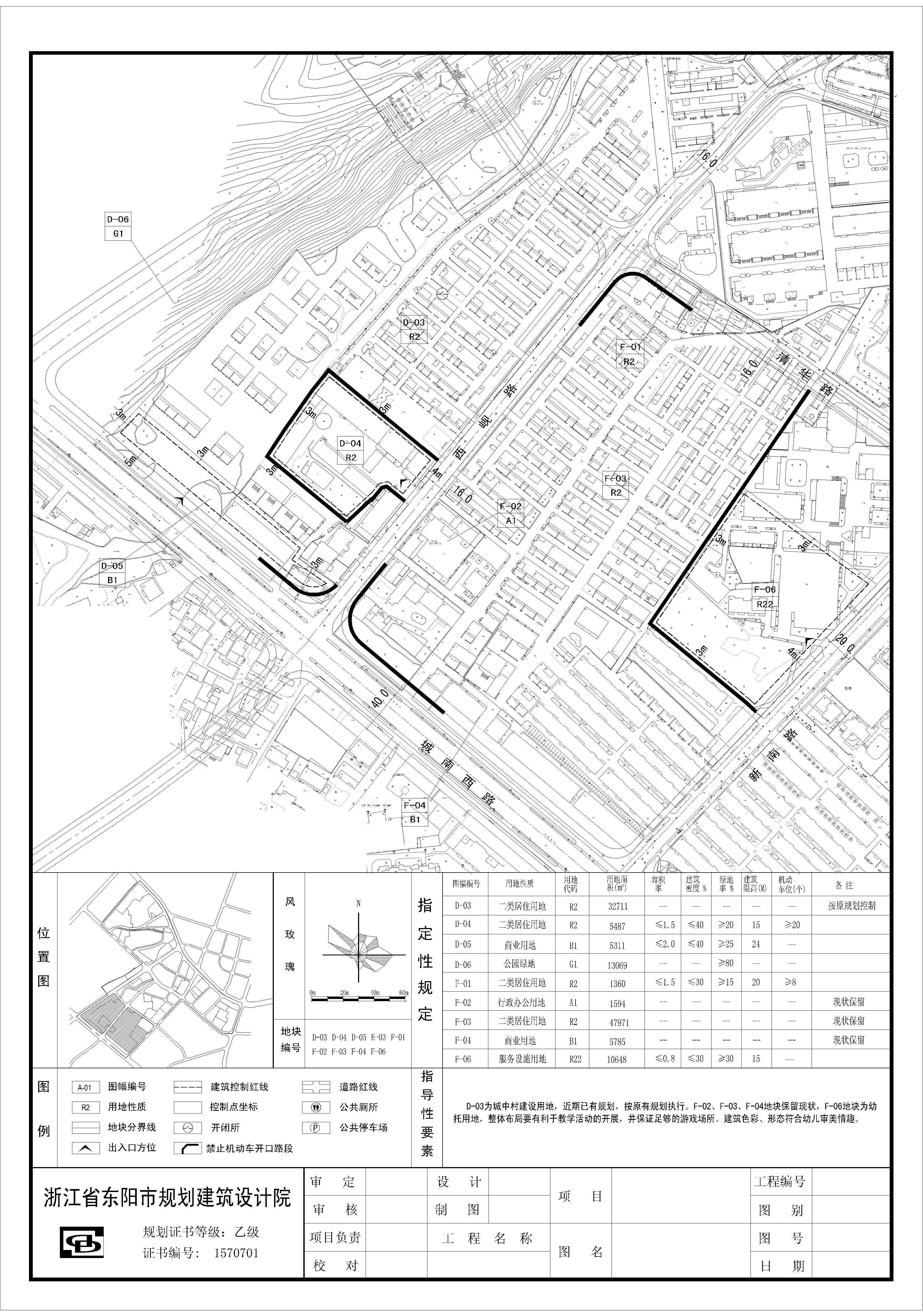

本次规划地块位于吴宁西路以南,西至接官路,靠近西山公园,东至双岘路,南至城南西路。规划范围基本以城市道路为界,总用地面积92.99公顷。

第三条 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》(2008.01)

2、《城市规划编制办法》(2006.04)

3、建设部《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)

4、《城市居住区设计规范》(GB50180-93)

5、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)

6、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)

7《浙江省城乡规划条例》(2010.10)

8《东阳市城市总体规划》(2003-2020)

9《东阳市中心城区土地利用总体规划》(2011-2020)

10东阳市城市规划管理技术规定》

11其他有关法规、规范、标准、文件等

第四条 规划原则

1、坚持区域协调发展的原则

力求从区域的角度,充分考虑规划区内功能、用地、城市景观设计、交通、市政等各方面与周边地区的衔接,以保证规划在更大区域范围内的科学性和合理性。

2、坚持生态第一、可持续发展的原则

立足于城镇生态环境的可持续发展,在合理利用城市土地的同时,注意保护环境、保持生态平衡。并且在规划过程中,注重规划的弹性和发展时序,使之既能促进近期的发展,又可满足未来发展的需要,并实现社会、经济、环境全面可持续发展。

3、坚持布局合理、功能明确、“以人为本”的原则

贯彻“以人为本”的思想,以建设新型城区为规划目标,创造一个布局合理、功能齐备、交通便捷、生活方便,具有文化内涵的新区。

4、坚持统一规划、分期开发的原则

加强规划的灵活性,在保证整体结构系统的前提下使具体操作便于分期实施和经营;针对开发建设,提出循序渐进的发展模式,从而在充分满足居民需要的同时也能够适应城市发展的需要。

第五条 规划目标

建设成为环境优美,以居住和商业商务功能为主的现代化新型城区;以第三产业为主导的金融商贸区、文化娱乐旺区,与红椿巷区域共同构成全市的城市中心。

第六条 本规划是东阳市总体规划的延续,是编制修建性详细规划、进行各项工程设计的依据。在本规划用地范围内开展各项与城市规划有关的设计、管理、建设活动,对本规划所规定的强制性内容必须严格执行(文中带下划线部分为强制性内容)。

第七条 本规划包括规划文本、规划图件与规划说明,规划图件由规划图纸和规划图则两部分组成。规划文本、图则经批准后具有法律效力,两者不可分割,应同时使用。规划说明是对执行规划文本的具体解释。

第八条 本规划涉及的指标是依照部、省、市有关规定,结合地块实际情况并考虑到今后的发展制定的,未涉及的指标应符合国家、浙江省和东阳市的有关技术规定。

第九条 本规划由东阳市规划局负责解释。

第二章 土地利用规划

第十条 功能定位

东阳核心区的重要组成部分,集居住商贸为一体的,具有丰富人文资源、良好生态环境的新型城区。

第十一条 规划结构

规划形成“两轴一带四组团”空间结构:

两轴:即城市空间发展的两条主轴线,即乐园路和新南路。

一带:是指由桂花公园结合周边西山公园形成的城市景观带。

四组团:吴宁路沿街商业组团、桂花公园以西的居住组团、乐园路以南的居住组团及乐园路以北、西山公园以东的居住组团。

第十二条 用地和人口规模

规划区总用地面积72.99公顷,其中建设用地面积72.39公顷,水域面积0.6公顷。规划人口约14100人。

第十三条 居住用地

规划区规划居住用地32.99公顷,是本次规划地块最主要的用地。

居住用地规划将城中村改造、新居住区开发的建设统一结合考虑,坚持居住区规划建设的高起点,居住用地建设与环境建设、基础设施建设同步进行。规划居住用地以高层建筑为主,建设重点是改善人居环境,提高居住质量,创造舒适、方便、宜人的生活空间。

在新南路以西,原浙江广播电视大学东阳学院区块规划幼儿园一所,占地1.06公顷。保留现状贝贝佳音幼儿园,撤销新南路现有新世纪幼儿园。

第十四条 公共管理与公共服务用地

行政办公用地0.16公顷,位于西岘路东侧,即现状南市街道派出所。

第十五条 商业服务业设施用地

商业服务业用地共7.11公顷,以商业、商务用地为主,沿吴宁路、双岘路布置,形成规模效应。

第十六条 商住用地

商住用地为商业和居住结合布置的地块,总用地10.04公顷,主要沿吴宁路和乐园路布置,注重混合功能。一方面延续这两条城市道路的商业氛围,另一方面完善商业结构,提高土地利用率。

第十七条 绿地与广场用地

绿地与广场用地总面积为6.67公顷,其中公园绿地5.17公顷,广场用地1.5公顷。

公园绿地主要包括桂花公园附近的集中绿地、商城西路两侧绿化、西溪两侧绿化带。广场用地一处,位于吴宁西路和双岘路交叉口西南侧,即南门广场

规划用地构成表

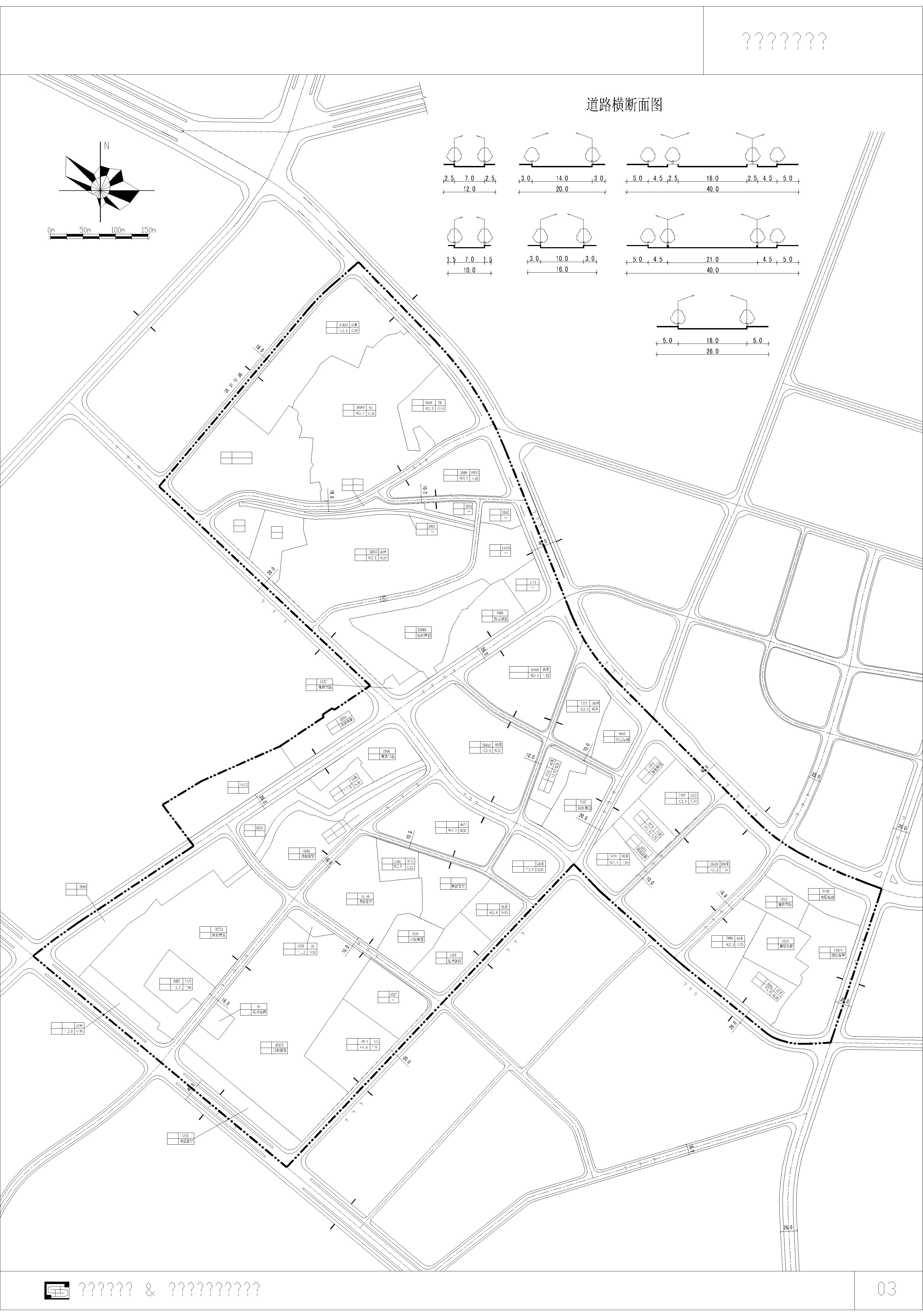

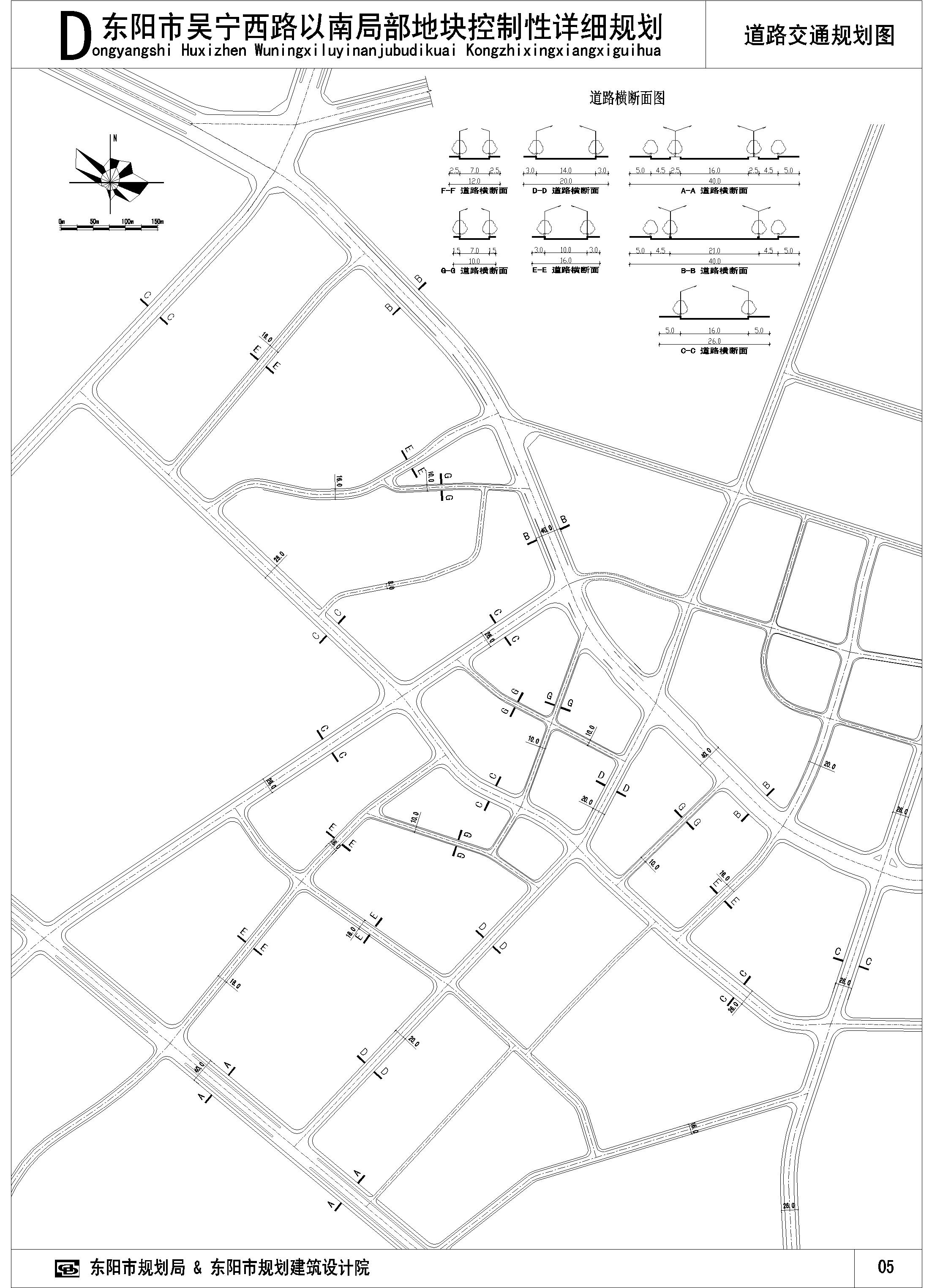

第三章 道路交通设施规划

第十八条 道路系统

规划区的道路网规划以现状道路为基础,采用方格网布局结构,通过拓宽道路、增加支路等方法细化完善原有路网。

规划区道路按功能和红线宽度,分成主干路、次干路、支路三个等级:

1、城市主干路包括吴宁西路、城南西路;

2、城市次干路包括双岘路、乐园路、商城西路、新南路;

3、城市支路包括接官亭路、西岘路、百家巷、新南巷、清华路、南兴路、西山路、西甄路、商城南路、一号路、商城东路。

道路规划一览表

第十九条 红线控制

1、道路红线内用地为道路及道路绿化专用,任何与道路无关的建筑和构筑物的新建及改、扩建均不得占用道路用地。沿街建筑及其墙身、台阶、阳台等其它悬挑物一律不得超出建筑后退道路控制线。

2、路幅规划

优化道路断面设计,交通性道路以机动车为主,生活性道路以步行、自行车为主分配道路空间资源。

3、交叉口控制

(1)交叉口型式

道路网交叉口规划一览表

注:交叉口采用4种类型,编码如下:1-信号交叉口,2-无控交叉口,3-进口拓宽信号交叉口,4-主路优先权交叉口。

(2)交叉口用地

平面交叉口处道路缘石和红线转弯半径,主干路分别按25米、20米控制,次干路分别按20米、15米控制。不同等级的道路相交,按等级高的道路控制。交叉口用地范围按红线转弯半径和停车视距三角形双控制。

(3)交叉口缘右转弯半径

道路交叉口缘右转弯半径控制表

第二十条 建筑地块出入口规划

各地块出入口的位置必须符合以下规定:

1、一般情况下,每个地块设置一到两个车辆出入口,如果需要设置两个以上车辆出入口时,由规划部门处理。

2、出入口位置要求:出入口距离主次干道交叉口不小于80米,距离城市支路交叉口不小于50米。

第二十一条 停车场规划

共规划公共停车场3处:吴宁西路和商城西路交叉口西北,设地面社会公共停车场,面积0.31公顷。清华路和新南路交叉口西南侧设地下一层社会公共停车场,南门广场设地下两层社会公共停车场。

规划范围内不同用途建筑物在改建、扩建和新建时,必须设置配建停车场(库),并符合东阳市停车泊位设置配建标准的规定。

第二十二条 规划区内人、车流集中的公建必须留出足够的人流疏散广场。在公共活动场所和人行横道处须考虑无障碍设计。

第二十三条 公交优先规划

结合全市统一的公共交通规划,加强与周边地块的联系。结合客流产生点和吸引点,优化公交站点设置,在主要中途换乘站、公交客运主通道上,建造港湾式停靠站,如果这些地点交通量过大,公交上下车人数较多,可在邻近地区建造平面的带候车廊公交停靠及换乘设施。

本区内吴宁西路、乐园路、新南路需公交停靠站。公交停靠站应采用港湾式停靠站,车道宽度不少于3米,直线段长度20-40米。

第二十四条 竖向规划

竖向设计以用地现状地形和已建道路、护坡标高为依据,考虑地形变化,道路坡度要求、排水等多种因素进行设计。在竖向设计中应以减少土方填挖量、做到土方平衡、保持原地形地貌特色,详见竖向规划图。

第四章 市政工程规划

第二十五条 给水工程规划

1、用水量预测

根据规划区用地性质、用地面积及相应用水指标,计算得规划范围内用水量取0.58万吨/日。

2、水源

规划区由城市水厂统一供水。

3、给水管网

给水管网结合环状网和枝状网两种布置形式,在干路之间采用环状网形式,干路至支路则采用枝状网形式。对不合理的管段逐步取消,对供水不足的管段加以更换完善。保留原有加压站,在吴宁西路以南,桂花公园附近增加一处加压站。

4、消防系统

消防用水采用生产、生活、消防合并的给水系统,每隔120米清水管道上设一个室外消防栓。

第二十六条 排水工程规划

1.排水体制

采用雨污分流的排水体制。

2.污水量预测

污水量取规划区总给水量的80%计算,规划区的污水量为0.47万立方米/天。

3.污水系统

污水统一收集排往东阳江南侧污水处理厂处理,达标后方可排入水体。

4.雨水排放

区内雨水宜由雨水管道收集,分散就近排放河网,雨水排出口标高应高于河道常水位。

雨水量计算按公式:Q=Ψ×F×q 雨水管管径在D300-D600。

其中Q—设计雨水流量(升/秒); Ψ—径流系数0.65,绿地径流系数取0.15;

q—设计暴雨强度(升/秒?万平方米);采用金华市暴雨强度公式:

file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif(升/秒·顷)

重现期P=5年,地面集水时间t1=15分钟 ;

F—设计雨水管道所服务的汇水面积(ha)

第二十七条 电力工程规划

1、规划区总用电负荷为1.42万KVA。

2、规划电源为近期为110kv卢宅变和白云变,远期为规划的西山变(暂名)。

3、规划在西山路以南,吴宁西路以西地块,设110kv变电站一处,面积0.2公顷。规划设置14座开闭所,服务半径不大于300米。宜与10kV变配电所联体建设,并沿道路敷设10KV电缆。

第二十八条 电信工程规划

1、本区电话装机线路容量取0.8万门。

2、坚持合理有序,新、老结合,近期与远期相结合的原则,合理布局,统一规划,突出网络优势,使之达到通融性能好,使用效率高,稳定性能强,可持续发展,以满足各电信运营商的需求。

第二十九条 燃气工程规划

1、气源

本区燃气气源为天然气,气源由中压输气管线从东阳市区域燃气管网引入。

燃气管在片区内形成环状网络,为保证供气安全性,所有燃气管道均地埋铺设。

2、天然气输配系统

本片区燃气管网输配系统压力级制采用中、低压两级制。燃气中压干管网络根据气量分布情况,基本呈环状布置。居民供气方式采用柜式调压与箱式调压相结合的方式,分户计量后进户使用。公建供气方式根据用户需求,采用中---中压或中---低压调压计量后进户使用。

第三十条 环卫工程规划

规划远期日产垃圾以0.8千克/人?日计算,产生活垃圾11.3吨/日。

在道路两侧及公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近,设置废物箱。其间距按道路功能划分:商业金融街道50-100米,主次干道100-200米,支路、生活性道路,200-400米。

生活垃圾收集点位置应固定,既要方便居民使用、不影响城市卫生和景观环境,同时要便于分类投放和分类清运,服务半径不宜超过70米。

规划区内公厕全部为水厕,在规划区的核心部分及人口密度大的居民区,按500米服务半径高标准设置,主次干道一般相距800米左右设置公厕。本次规划共设5座公厕,每座面积约100平方米。

第三十一条 管线综合规划

1、管线平面布置

工程管线在道路下位置,现状管线不改造时保持原来位置,结合道路和管线改造逐步将新建管线规范到规划位置。机动车道或三块板道路的非机动车道下,可布置雨、污水管线,其它管线尽量布置在人行道或绿化带下面。如人行道和绿化带宽度允许,可以将雨、污水管线布置在人行道下。新建管道水平和垂直间距应满足管线综合规划规范要求。

2、管线竖向布置

工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序一般为:路灯管线、弱电管线、电力管线、燃气管线、给水管线、雨水管线、污水管线。

工程管线竖向位置发生矛盾时,一般按下列规定处理:压力管线让重力自流管线;可弯曲管线让不易弯曲管线;分支管线让主干管线;小管径管线让大管径管线。

第五章 环境保护规划

第三十二条 环境保护目标

规划区功能布局合理,交通便捷,基础设施完善;水、空气、声环境质量全面达到功能区划标准。地表水环境质量优于国家标准Ⅳ类;大气环境质量优于国家标准二级。

规划区噪声控制达到国家城市区域环境噪声标准。居住区、文教区昼间55dB(A)、夜间45dB(A)以下;商业中心区、二类混合区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)以下。

固体废弃物综合利用率98%以上;生活垃圾及废水处理率95%以上。

第三十三条 环境综合整治

按可持续发展原则,合理进行居民点及产业布局,调整产业结构,提倡清洁生产、清洁能源、严格限制“三废”污染源进区,控制污染物排放总量,执行环保“三同时”制度,注重生态环境的保护,强化监督和管理,全面征收排污费,制裁与奖励相结合,提高环保执法力度。

第三十四条 生态环境建设

1、节约土地,提高土地利用效率,控制合适的人口密度。

2、加强水体绿化和水土保持,控制进入水体污染物,改善水生态环境。

3、完善规划区绿地系统,开辟绿色廊道,提高绿化和植被覆盖率,创造良好的生态环境。

第六章 综合防灾规划

第三十五条 防洪规划

1、规划原则

(1)防洪规划应与城市环境保护、城市给水排水、道路交通和电力电讯等基础生命工程紧密结合,协调一致,统一规划。

(2)遵循以防为主防护结合、防重于治的原则,充分利用现有的河网水系调节径流,提高防洪能力。

(3)西溪按“20年一遇”防洪标准,保证江河堤坝高度、质量达到设计要求。

(4)为提高抗涝能力,结合河道整治,对江河进行清障疏浚,截弯取直,确保畅通安全。

(5)划定南干渠两侧各5米范围为保护范围,不得任意侵占和违章建设。

2、规划措施

采取排和蓄相结合的防洪措施,理顺行洪水系,疏浚河道,确保区域排水畅通,提高抗洪蓄洪能力。根据防洪标准修建防洪堤和适当抬高地面标高。建设完善的雨水排放管道系统,健全城镇的排水能力。加强排水管道的维护管理,以确保梅雨期和暴雨期排水通畅。及时疏通河道,清除淤泥和垃圾杂草,以增大现有河道过水断面;严禁建筑物、构筑物侵占河道。结合当地的地理、水文情况,对治涝工作统筹安排,部署修建防涝设施工程及其他防涝措施。

第三十六条 消防规划

1、规划原则

贯彻预防为主、防消结合的原则,为适应地块开发建设的需要,逐步实现消防设施现代化,达到布局合理、设施完善、装备良好。

市政与消防合用给水系统,市政给水设施应满足消防给水的技术要求。消防站的布点能满足5分钟内到达责任区边缘的要求。按照有关规定设置火灾报警和消防通讯指挥系统。各类公共设施应规划建设相应消防设施。

2、消防对策

(1)重点防火设施按规范要求保留防火间距;

(2)保证各个区块消防通道的布局与畅通;

(3)合理布置消防栓、消防水池等设施;

(4)新建的建筑应按一、二级耐火等级建造,控制三级建筑,限制四级建筑。

3、消防标准

(1)消防道路宽度应大于或等于3.5m,净空高度不应小于4m。

(2)多层建筑与多层建筑的防火间距应不小于6m,高层建筑与多层建筑防火间距不小于9m,而高层建筑与高层建筑的防火间距不小于13m。

(3)规划区内道路应考虑消防车通行,其道路中心线间距不宜超过160米,当建筑物的沿街部分长度超过150米或总长度超过220米时,均应设置穿过建筑物的消防车道。

(4)沿街较长的建筑物应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间)其间距不宜超过80米。

(5)高层建设应按规范要求设置环形车道和消防登高面。

4、消防设施

消防站接到报警后消防车能在5分钟内到达责任区边缘为原则设立。

消防栓主要沿道路布置,尽量靠近路口,消防栓间距应小于或等于120m,消防给水由城市供水管网提供。

第三十七条 人防规划

1、规划原则

坚持人防建设与经济建设、城市建设相结合,平战结合的方针,人防规划与城市规划、消防规划及各类专项规划相绫事,以提高防护和抗毁能力,实现战备效益、社会效益、经济效益、环境效益的统一。同时应加强通信警报系统建设,结合规划区的建设设置警报器。

2、规划措施:

(1)交通及市政公用设施要做到上下结合,环状连通,多路疏运,以增强灾时应受能力。

(2)按人防要求安排好掩蔽工程,疏散手段。规划建议采用附建式地下室为主的防空方式。

(3)把交通干道辟为疏散干道,规划区的公共绿地,广场及周边开敞地可作为人防及防震疏散场地。

第三十八条 防震规划

依据《中国地震烈度区划图(GB18306-2001)》的规定,本规划区位于地震动参数0.05(VI度)。新建的各类建筑应按国家质量技术监督局发布的《中国地震烈度区划图(GB18306-2001)》进行设计和施工,由建设行政管理部门监督管理。

第七章 五线控制规划

第三十九条 “五线”控制规定

五线是指道路红线、城市绿线、城市蓝线、城市黄线和城市紫线,本次规划涉及除城市紫线之外的四线控制。

1、道路红线

道路红线是指规划中用于界定城市道路、广场用地和对外交通用地的控制线。红线控制的核心是控制道路用地范围、限定各类道路沿线建筑物的建设条件。

控制要点:

严格控制道路及交通设施用地红线,红线内土地不得进行与道路功能不符的使用。

新建道路应实行统一的城市道路断面、道路退让距离,保障城市道路建设的标准化、规范化。特殊道路的断面形式,可按城市规划要求另行确定。

道路红线两侧建(构)筑物应根据相应规划管理要求由规划红线两侧分别向外退让,退让范围内不得建设永久性或临时性建(构)筑物,退让距离应符合相关规定。

2、城市绿线

城市绿线指公园绿地、防护绿地的界线。

(1)绿线的划定:

本规划区涉及的绿线包括:公园、滨河绿地等。

(2)绿线控制要点:

①严格要求保护现有的公园、绿地,不得随意减少绿地面积。

②在规划绿线范围内不得进行与之无关的建设。

③规划绿地范围内与之功能无关的建设应逐步迁出。

3、城市蓝线

城市蓝线指城市地表水体保护和控制的地域界线。

(1)蓝线的划定:

本次规划将西溪及南干渠两侧划定为蓝线控制范围。

(2)蓝线控制要点:

原则上不得改变其原有水域形态,不得减少水域面积。

在蓝线控制区内的陆域内不得建设除防洪排涝必需的设施以外的任何其他建(构)筑物,河道两侧的建筑工程应符合以下规定:沿河道两侧的建筑,其后退河道规划蓝线(根据城市规划确定的必须长期保留的河道规划线)的距离除特别规定外,不得小于5 米。

4、城市黄线

城市黄线指对城市发展有影响的、规划中必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

(1)黄线的划定:

本区块的黄线主要包括社会停车场、供电用地和供水用地。

(2)黄线控制要点:

在黄线控制区范围内不得违反城市规划要求,进行建筑物、构筑物及其他设施的建设;未经批准,不得改装、迁移或拆毁原有城市基础设施;不得进行其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为。

第八章 土地使用与建筑规划管理通则

第四十条 用地分类

本区块建设用地分类和代码按国标《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137—2011)执行。此外,针对本区块具体情况,特增设商住用地、商业/商务设施用地,代码分别为R2/B1、B1/B2。

第四十一条 适建性规定

1、规划范围内各类建设用地的划分和使用性质应按图纸标定的性质进行控制。

2、为促进土地复合高效使用,保障土地使用的灵活性,规划地块用地性质可在相容性许可范围内按照有关规定进行变更。

3、规划配套的公共服务设施及公用设施用地不得改变用地性质,如确需变更,应征得规划主管部门同意,并对规划进行调整。

第四十二条 其它管理规定

1、规划范围内所有用地的使用性质应逐步与图则中的规定相一致。如不能一次实施到位,经城市规划主管部门批准,可建设不影响周边地区的临时性建筑或过渡设施。

2、规划确定的道路红线、城市绿线、河道蓝线、城市黄线、城市紫线必须严格遵守,不得违反其控制要求。

3、进行成片改造、建设时,各地块的用地界线可通过详细规划设计方案作适当调整,但必须协调好与本规划的关系。

第四十三条 地块内的建设项目须符合用地性质及土地使用兼容性的要求。各类建设用地适建性范围按东阳市地方规定执行。

第四十四条 地方规定中没有包含的建设项目,由城市规划行政主管部门,根据具体情况核定适建范围,或在修建性详细规划中作出规定。

对相容性表中规定要求产生重大变动的建设项目,如改变用地的性质等,应提出调整规划的理由和请求,报规划行政主管部门批准后执行。

第四十五条 土地使用强度规定

土地开发应严格按地块控制指标体系控制,地块控制指标包括用地性质、用地面积、容积率、建筑密度、建筑限高、建筑后退、绿地率和配套公共服务设施等强制性指标,其他如禁止开口路段、建筑形式、建筑色彩和建筑体量等为非强制性指标,前者必须遵照执行,后者参考执行。

一、 用地建设容量控制

第四十六条 建设容量控制指标包括容积率、建筑密度、绿地率等,严格按照图则执行。控制过程中,以成片开发为主,避免小地块、单栋建筑的建设。本规划各个地块的最大容积率、最大建筑密度等指标不应超过下表规定。

表二:建筑密度、容积率、绿地率控制指标一般规定

第四十七条 对达到和增加本规划所规定的绿地率指标的,可给予容积率奖励,但原则上不得超出规定容积率的10%。

二、 建筑控制

第四十八条 建筑物建造控制包括建筑间距、建筑红线后退及建筑限高三项指标。各地块或基地上建筑物必须满足消防、卫生、通风以及管线埋设的要求。

第四十九条 建筑间距规定

建筑间距控制除符合《东阳市城市规划管理技术规划规定》外,应同时满足消防、卫生、环境、工程管线埋设等方面的规范和要求。

第五十条 建筑后退规定

1、沿城市道路的建筑物应按道路功能、路幅宽度以及建筑物类别、高度,确定其后退道路规划红线的距离。建筑后退红线应满足《东阳市城市规划管理技术规定》中相关规定,在地块分图图则有明确要求的情况下,应按地块分图图则要求进行控制。

2、凡对周围环境有噪音、烟尘、震动、辐射、强电磁场等干扰的建筑物,其后退相邻地块红线的距离应符合有关文件规定。

第五十一条 建筑高度规定

1、建筑物的高度应考虑土地使用、总体景观效果、空间轮廓、建筑性质、街道尺度以及自然、地质等条件的要求。

沿城市道路两侧新建、改建建筑物的控制高度(H)不得超过规划道路红线宽度(W)加建筑后退距离(S)之和的1.5倍,即H≤1.5(W+S)。

2、规划区高度控制以多层、高层为主,地块内所有建筑的室外地平面以上高度不得超过图则中规定的建筑高度控制指标。

第九章 奖励与处罚

第五十二条 地块内建筑基地为社会公众提供开发空间的,在符合消防、卫生、交通等有关规定的前提下,可按下表的规定增加建筑面积,但增加的建筑面积不得超过地块核定建筑面积(地块用地面积乘以核定容积率)的20%。具体见下表

第五十三条 开放空间是指在地块内为社会公众提供的广场、绿地、通道、停车场(库)等公共使用的室内外空间(包括平地、下沉式广场和屋顶平台)。开发空间必须同时符合下列条件:

1、沿城市道路、广场留设。

2、任一方向的净宽度在6米以上,实际使用面积不小于150平方米。

3、以净宽1.5米以上的开放性楼梯或坡道连接基地地面或道路,且与基地地面的高差在±5.0以内。

4、建设竣工后,应设置相应的标志,并交有关部门管理或经批准由建设单位代行管理。

5、常年开发,且不改变使用性质。

第五十四条 对规划范围内违反规定的建设将按下列方式进行处罚:

1、开发建设者违反规定的由城市规划行政主管部门按《城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》等规定进行处理。

2、城市规划行政主管部门违反规定且造成后果者,根据《城乡规划法》或行政诉讼法的有关条款处理。

第十章 规划实施建议

第五十五条 在规划区内,在具体地块开发和设计过程中,地块控制指标可根据周边建筑关系进一步具体细化,不得影响周边居民采光和日照,根据实际情况可作适当调整。

第五十六条 为满足生态环境建设的要求,各地块建设方案在满足容积率的控制下,应尽量增加绿化面积,鼓励采用立体绿化。高度和容积率如要突破,必须在保证整体环境和景观的前提下,并符合城市建设行政主管部门的管理和要求。

第五十七条 本规划经批准后,应当进行公示,强化规划监督,提倡公共参与。

第五十八条 强化规划区建设宏观控制,进一步深化规划,在本规划指导下,加强修建性详细规划和城市设计的编制和管理。

第五十九条 编制和完善土地使用及房地产开发的各项政策规定,运用经济手段调控和引导土地使用及产业开发。

附录一 规划控制指标名词解释

1、建筑间距:指前后两列建筑外墙面之间的水平距离。

2、建筑控制高度:指建筑物室外地面至建筑物外檐顶的高度。

3、建筑密度:一定用地范围内所有建筑物的基底总面积与用地面积之比(%)。

4、容积率:一定用地范围内建筑的各层建筑面积之和与用地面积的比值。

5、绿地率:一定用地范围内各类绿地(不包括屋顶、晒台的人工绿地)面积的总和与用地面积的比率。

6、建筑退道路红线距离:指建筑物4米以下最外缘部份(外墙台阶、雨蓬或围墙)离道路红线的距离。

7、道路红线:规划的城市道路路幅的边界线。

8、日照间距:根据各地区的气候条件和居住卫生要求确定的,居住建筑正面向阳房间在规定的日照标准日获得的日照量,是确定居住建筑间距的主要依据。

附录二规划地块控制指标表